歴史の都・京都に点在する、刀剣にゆかりの深い神社仏閣。そこだけで授与される特別な御朱印を求めて旅の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。「どの神社に行けば刀剣の御朱-印がもらえるの?」「一日で効率よく巡るには、どんなルートを組めばいい?」そんな疑問や期待に胸を膨らませていることでしょう。

ただ、京都の地理に不慣れな場合、移動時間や各神社の受付時間を調べてルートを組み立てるのは、意外と大変な作業です。この記事では、京都での刀剣御朱-印めぐりを計画中のあなたのために、聖地となる主要な神社仏閣の紹介から、そこでいただける御朱印の種類、そして1日で満喫するためのおすすめモデルルートまで、必要な情報を一挙にまとめました。

これを読めば、あなたの刀剣御朱-印めぐりは、もっとスムーズで、もっと深いものになるはずです。

京都の刀剣御朱印めぐり|聖地となる神社仏閣を完全網羅

【粟田口】粟田神社:三日月宗近・小狐丸ゆかりの地

京都の刀剣巡りで絶対に外すことができないのが、東山区粟田口にある「粟田神社」です。ここは、平安時代の名工・三条宗近が刀を鍛えたとされる場所であり、天下五剣の中でも最も美しいと謳われる「三日月宗近」ゆかりの地として知られています。

また、稲荷明神の助けを得て名刀「小狐丸」を打ち上げたという伝説もこの地に伝わっています。境内には宗近を祀る鍛冶神社もあり、刀剣ファンにとってはまさに聖地中の聖地と言えるでしょう。

【船岡山】建勲神社:宗三左文字・薬研藤四郎の印

京都市北区の船岡山に鎮座する「建勲神社(けんくんじんじゃ)」は、織田信長を主祭神としてお祀りする神社です。信長が愛したとされる刀「宗三左文字」や「薬研藤四郎」にゆかりが深いことから、多くの参拝者が訪れます。

特に、宗三左文字の印が押された御朱印は有名です。船岡山という小高い山の上にあるため、京都市内を一望できる景色の良さも魅力の一つです。

【東山】豊国神社:骨喰藤四郎と豊臣家ゆかりの社

豊臣秀吉を祀る「豊国神社(とよくにじんじゃ)」は、かつて大和国から秀吉に献上され、後に大友家や足利将軍家を経て豊臣家に伝わった名刀「骨喰藤四郎」ゆかりの神社として知られています。

残念ながら現存していませんが、豊臣家の栄華とその後の歴史に深く関わった刀として、物語の中で重要な役割を果たします。境内は秀吉の好みを反映した豪華な装飾が特徴で、桃山文化の息吹を感じることができます。

【深草】藤森神社:鶴丸国永の写しを奉安

伏見区深草にある「藤森神社(ふじのもりじんじゃ)」は、勝運と馬の神様として古くから信仰を集めています。こちらには、皇室の御物である「鶴丸国永」の写しが奉安されており、期間限定で公開されることもあります。

鶴丸国永ゆかりの地として、特別な御朱-印を授与していることでも有名です。5月に行われる駈馬神事は、迫力満点で一見の価値があります。

【北野】北野天満宮:鬼切丸こと髭切の伝説

学問の神様・菅原道真公をお祀りする全国天満宮の総本社「北野天満宮」。源氏の宝刀であり、鬼の腕を切ったという伝説から「鬼切丸」とも呼ばれる太刀「髭切」が所蔵されていることで、刀剣ファンにはおなじみの場所です。

宝物殿では、特別公開の際に髭切の本体を拝観できる機会もあります。梅や紅葉の名所としても知られ、一年を通して多くの参拝者で賑わいます。

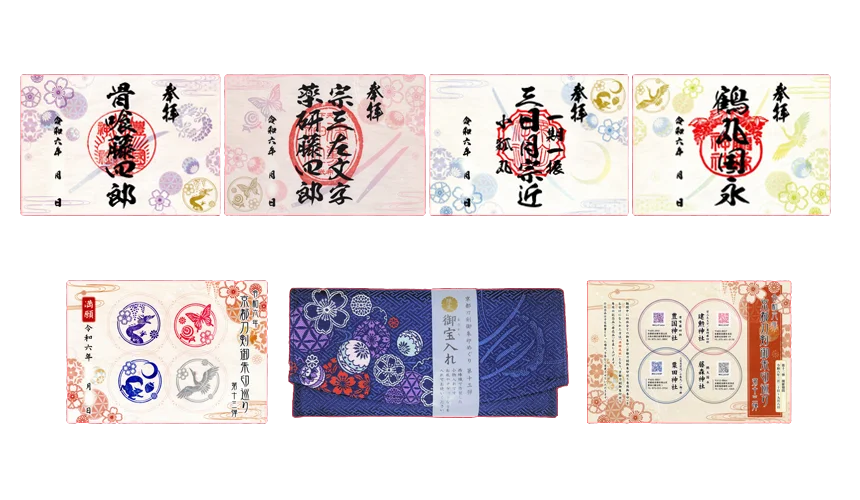

ファン必見!刀剣にちなんだ御朱印の種類とデザイン

刀剣名が記された特別な御朱印

刀剣ゆかりの神社でいただける御朱-印の最大の魅力は、なんといっても刀剣の名前が記されていたり、刀をモチーフにした印が押されていたりする点です。例えば、建勲神社では「宗三左文字」の印、粟田神社では「三日月宗近」と書かれたものや鍛冶神社の御朱-印など、その神社と刀との深いつながりを示す特別な一体を拝受できます。

これらは通常の御朱-印とは別に用意されていることが多く、ファンにとっては pilgrimage の証となる宝物です。

各神社の通常御朱印と刀剣御朱印の違い

多くの神社では、神社の名前が書かれた「通常御朱印」と、刀剣にちなんだ「特別御朱印」の2種類以上を授与している場合があります。通常御朱印がその神社の御祭神とのご縁を結ぶものであるのに対し、刀剣御朱印は、その刀にまつわる歴史や物語とのご縁を結ぶものと言えるかもしれません。

両方いただける神社も多いので、社務所で確認してみると良いでしょう。初穂料が異なる場合もあります。

見逃せない!期間限定で授与される特別御朱印

刀剣御朱印めぐりの楽しみの一つに、期間限定で授与される御朱-印の存在があります。刀剣本体の特別公開期間や、神社のお祭りの時期、季節の節目などに合わせて、通常とは異なるデザインの御朱-印が用意されることがあります。

これらの情報は各神社の公式サイトや公式SNSで告知されるため、訪問前には必ず最新情報をチェックすることをおすすめします。思いがけない特別な御朱-印との出会いが、旅をさらに豊かなものにしてくれるでしょう。

| 神社名 | 関連する刀剣 | 御朱印の主な特徴 | エリア |

|---|---|---|---|

| 粟田神社 | 三日月宗近、小狐丸 | 刀剣名入りの限定御朱印あり | 洛東 |

| 建勲神社 | 宗三左文字、薬研藤四郎 | 刀剣の印が押される | 洛北 |

| 豊国神社 | 骨喰藤四郎 | 豊臣家の家紋が入る | 洛東 |

| 藤森神社 | 鶴丸国永 | 鶴をモチーフにした印が入る | 洛南 |

| 北野天満宮 | 髭切(鬼切丸) | 宝物殿公開時に限定御朱印が出ることがある | 洛北 |

1日で巡る!京都の刀剣御朱印おすすめモデルルート

洛北エリア集中ルート:建勲神社と北野天満宮を巡る

京都市の北側にある神社を重点的に巡る、半日程度のコンパクトなルートです。まず、市バスなどを利用して「建勲神社」へ。織田信長公に参拝し、宗三左文字の御朱-印をいただいた後、船岡山からの景色を楽しみます。その後、バスで移動し「北野天満宮」へ。

広大な境内を散策し、髭切ゆかりの宝物殿などを訪れた後、御朱-印を拝受します。周辺には美味しい和菓子屋さんなども多く、散策が楽しいエリアです。

洛東・洛南エリア満喫ルート:粟田・豊国・藤森神社を巡る

京都市の東側から南側へ、少し移動距離はありますが充実感のある1日ルートです。午前中に地下鉄東西線「東山駅」から粟田口の「粟田神社」を参拝。その後、バスや電車を乗り継いで豊臣家ゆかりの「豊国神社」へ。

午後は京阪電車を利用して伏見方面へ向かい、最後の目的地「藤森神社」を目指します。移動が多い分、京都の様々な景色を楽しめるのがこのルートの魅力です。

公共交通機関を使いこなす移動のコツ

京都の刀剣御朱-印めぐりでは、公共交通機関の活用が必須です。神社間の距離が離れているため、効率よく移動するためのコツを知っておくと便利です。

- 市バス一日乗車券:京都市内をバスで移動するなら、一日乗車券が非常にお得です。均一区間内なら何度でも乗り降りできます。

- 地下鉄とバスの組み合わせ:渋滞の多い市内中心部では、地下鉄で大きく移動し、そこからバスに乗り換えるのが時間を有効に使うコツです。

- 京阪電車:豊国神社や藤森神社など、京都の南東部へアクセスする際に非常に便利です。

- ルート検索アプリ:スマートフォンの乗り換え案内アプリを使えば、リアルタイムの交通情報を含めた最適なルートを検索できます。

事前にチェック!各神社の受付時間・アクセス・所要時間の目安

御朱印の受付時間と社務所の場所一覧

御朱-印をいただける社務所の受付時間は、一般的に午前9時頃から午後4時か5時頃までという神社が多いですが、必ず事前に各神社の公式サイトで確認してください。特に小規模な神社では、お昼休みがあったり、神職の方が不在の時間帯があったりします。

せっかく訪れたのに御朱-印をいただけなかった、という事態を避けるためにも、事前の確認は必須です。

最寄り駅・バス停からのアクセス方法まとめ

各神社への主なアクセス方法は以下の通りです。複数のルートがあるので、ご自身の旅のプランに合わせて最適なものを選んでください。

- 粟田神社:地下鉄東西線「東山駅」から徒歩約7分。

- 建勲神社:市バス「建勲神社前」バス停下車すぐ。

- 豊国神社:京阪本線「七条駅」から徒歩約10分、または市バス「博物館三十三間堂前」から徒歩約5分。

- 藤森神社:JR奈良線「JR藤森駅」から徒歩約5分、または京阪本線「墨染駅」から徒歩約7分。

- 北野天満宮:市バス「北野天満宮前」バス停下車すぐ。

オリジナル御朱印帳の有無と持参する際の注意点

刀剣ゆかりの神社の中には、オリジナルの御朱-印帳を用意しているところもあります。粟田神社や建勲神社などでは、刀剣や神社の紋をあしらった美しいデザインの御朱-印帳が授与されており、旅の良い記念になります。

もちろん、ご自身で使っている御朱-印帳を持参しても全く問題ありません。御朱-印は神様とのご縁の証です。汚したり濡らしたりしないよう、御朱-印帳袋に入れて大切に持ち歩きましょう。

もっと楽しむために。刀剣御朱印めぐりの注意点と周辺情報

参拝マナーと御朱印をいただく際の心構え

御朱-印めぐりはスタンプラリーではありません。まず神様にご挨拶をするために、きちんと手水舎で手と口を清め、拝殿で参拝するという順序を忘れないようにしましょう。御朱-印は、参拝した証としていただくものです。

社務所では静かに順番を待ち、御朱-印帳をお渡しする際は「お願いします」、受け取る際は「ありがとうございます」と、感謝の気持ちを伝えることが大切です。

宝物館も必見!刀剣本体の展示スケジュール

御朱-印だけでなく、もし機会が合えば、ゆかりの刀剣そのものを拝観したいものです。北野天満宮の「髭切」や、藤森神社の「鶴丸国永(写し)」などは、宝物殿で特別公開される期間があります。展示スケジュールは不定期であることが多いため、こちらも各神社の公式サイトで念入りに確認する必要があります。

御朱-印と同じく、刀剣との出会いも一期一会。スケジュールが合えば、ぜひその美しい姿を目に焼き付けてください。

聖地巡りの合間に立ち寄りたいランチ&カフェ

聖地巡礼の旅は、意外と歩き疲れるものです。神社の周辺には、京都らしい食事が楽しめるお店や、ほっと一息つけるカフェが点在しています。例えば、北野天満宮の周辺には、美味しい豆腐料理のお店や、趣のある町家カフェがたくさんあります。

粟田神社の近くには、老舗のうどん屋さんや甘味処も。事前に調べておくのも良いですし、散策中に気になったお店にふらりと立ち寄るのも、旅の醍醐味です。美味しい食事と休憩を挟みながら、充実した一日を過ごしてください。

コメント